|

L'arredamento ed i servizi di casa negli anni

Trenta

L'arredamento ed i servizi di casa negli anni

Trenta

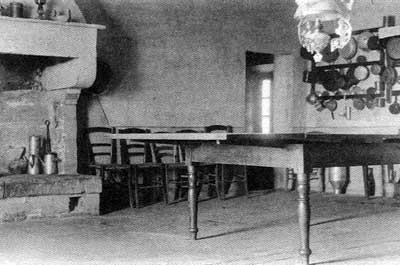

L’arredamento della casa contadina era semplice e uguale per

tutti: letti formati da assi di legno su cavalletti, con

pagliericci di foglie di granoturco o materassi di piume e di

lana grezza, credenze di buona e solida fattura artigiana,

cassepanche, una madia per la farina e il pane, poche sedie

impagliate, parecchie immagini di santi. Nelle famiglie operaie

la stanza da pranzo si chiamava «salotto», il divano aveva la

trina bianca alla spalliera, il letto era di legno lucido, con

decorazioni d’ottone e la rete metallica, con un crocifisso o la

Madonna col bambino inchiodato al capo del letto, un ramoscello

d’ulivo benedetto la Domenica delle Palme per traverso, il comò

o canterano con la grande sveglia a suoneria, lumi a petrolio o

acetilene dalla combustione di carburo e acqua, quando la

corrente elettrica non c’era, specchi appesi al muro. Eppoi foto

di famiglia: il ritratto pittorico, destinato per i posteri è

riservato ai ceti più abbienti. Quello fotografico è alla

portata di tutti o quasi. Il telefono di casa pochi ce l’hanno,

pochi lo usano, è in bachelite nera e in famiglia si applica al

muro. A metà degli anni Trenta in Toscana gli abbonati alla Teti

(la Telefonica tirrenica) erano qualche migliaio. Il servizio

telefonico italiano era vantato come uno dei migliori del mondo,

crediamoci. Nel 1931, l’88 per cento delle case italiane non

aveva il «gabinetto di decenza», come si diceva nel linguaggio

comune; raramente e solo in paese i servizi igienici in comune

nel ballatoio o in cortile, e d’inverno, quando la temperatura

si faceva rigida, era particolarmente disagevole fare la coda

per aspettare il proprio turno. Era fortunato chi aveva in casa

o sul terrazzo un bugigattolo adibito a gabinetto, che i vecchi

toscani chiamavano pudicamente «licite», consistente in una buca

alla turca e un secchio d’acqua

(Vedi). La

carta igienica non aveva grande commercio; appesi a un gancio

c’erano pezzi di giornale e quasi mai il lavandino per lavarsi

le mani.

Furono gli inglesi a introdurre nel continente il «water

closet», sciacquone su vaso di maiolica, con l’uso dell’acqua

corrente nel gabinetto. A Genova dove grazie al porto,

arrivarono i primi, il vaso di ceramica veniva messo in cucina,

ma con accanto un secchio di acqua dove mancava l'acquedotto.

All’inizio in Italia non ebbe molta fortuna, anche perché

fino a dopo la II

Guerra Mondiale,

poche case avevano l’acqua

corrente. Quella necessaria alla famiglia bisognava ancora, come

sempre era stato, attingerla al pozzo e alla fonte pubblica con

le brocche di rame che le donne anziane vestite di nero

portavano in equilibrio sulla testa,

quindi un bene prezioso da usare con parsimonia estrema.

In campagna era una necessità meno impellente, bastava scendere

presto al mattino e scegliersi un luogo appartato: c’era l’uso

di scavare "fosse biologiche" e metterci di traverso qualche

tavola di legno. Anche nelle case dei benestanti le vasche da

bagno erano una rarità, in lamiera porcellanata con quattro

zampe costava 200-300 lire, il concetto dell’igiene era ancora

molto relativo, il bagno si faceva la domenica nel migliore dei

casi. Ci si lavava in fretta, con un grosso pezzo di sapone

fatto in casa, non al mattino, ma la sera per sfruttare

d’inverno il tepore della casa, stando in piedi nella tinozza

zincata o di cotto, mai un bagno completo. Gli apparecchi da

bagno, dapprima quasi tenuti nascosti come indecenti e di

cattivo gusto, alla fine degli anni Trenta divennero essenziali

per una migliore abitabilità e igiene della casa con la nuova

definizione di «sanitari». Il bidet o «bidello», come veniva

chiamato, lo possedevano in pochissimi e non le persone

morigerate. Il bidet, inventato dai francesi e usato

prevalentemente nei paesi cattolici, era quasi sconosciuto nel

Nord Europa, e lo è tuttora in Gran Bretagna, dove l’abitudine

del bagno completo al mattino rendeva secondo loro, inutile

l’uso di quello strano oggetto per «abluzioni locali». La

borghesia fascista lo tollerava come strumento adatto alle

persone malate, come il «pappagallo» per chi non poteva alzarsi

dal letto. Chi cedeva alla tentazione, lo faceva quasi di

soppiatto e vergognandosene. Per i benpensanti era un’offesa al

pudore e le signore, e in particolar modo le fanciulle

innocenti, avrebbero fatto bene a non servirsene. Le parti

intime del corpo si continuavano a chiamare le «vergogne», e non

bisognava esibirle in modo inverecondo a cavallo di

quell’oggetto ripugnante.

La casa borghese

era sicuramente più grande e confortevole, con molti locali,

saloni destinati ai ricevimenti e alle feste, mobili d’epoca,

soprammobili e suppellettili di pregio, quadri d’autore alle

pareti, ma anche i signori d’inverno erano costretti a passare

parte della loro giornata nelle uniche stanze riscaldate dal

camino, mentre il resto della casa era una ghiacciaia. Si gelava

anche nel gabinetto, che era sempre esposto nei punti più

periferici e freddi della casa; ma almeno i signori avevano il

privilegio della privacy sconosciuta nelle famiglie povere che

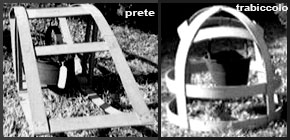

vivevano in assoluta promiscuità. Nelle notti d’inverno si

andava a letto con lo scaldino. Il più comune era in terracotta

o rame, col manico a ponte, di media grandezza, com’è descritto

nel vocabolario dell’uso toscano di Pietro Fanfani del 1865. Lo

scaldino conteneva la brace accesa, coperta di cenere perché non

si consumasse troppo in fretta e non bruciasse le lenzuola, e lo

si agganciava dentro un’intelaiatura di legno a forma ovale o

circolare collocata sotto le coperte. Lo si metteva nel letto

dei vecchi e dei più piccoli quando il clima era particolarmente

rigido e le lenzuola sembravano di ghiaccio. Quello ovale, in

Toscana,

si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte

aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante

il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la

luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle

campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero

carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle

stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di

possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio

enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua

apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo

1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:

l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe

sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi

occasioni la parola dei Duce diffusa

dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei

villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel

1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla

ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno

foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per

strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una

bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si

facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio

pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa

avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli

angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un

catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si

teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e

immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940

la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le

colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di

tipo sigillato, venduto come «il più grande successo

dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un

lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di

famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la

pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero

senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo

odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione

della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle

case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la

grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel

pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla

macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In

ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con

qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,

costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,

perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le

bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,

si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei

pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su

entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a

destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.

Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a

manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con

motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo

l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci

accompagna da oltre mezzo secolo.

(Sintesi da: "Otto milioni di biciclette" di Romano Bracalini) si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte

aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante

il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la

luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle

campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero

carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle

stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di

possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio

enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua

apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo

1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:

l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe

sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi

occasioni la parola dei Duce diffusa

dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei

villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel

1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla

ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno

foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per

strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una

bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si

facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio

pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa

avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli

angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un

catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si

teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e

immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940

la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le

colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di

tipo sigillato, venduto come «il più grande successo

dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un

lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di

famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la

pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero

senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo

odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione

della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle

case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la

grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel

pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla

macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In

ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con

qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,

costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,

perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le

bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,

si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei

pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su

entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a

destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.

Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a

manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con

motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo

l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci

accompagna da oltre mezzo secolo.

(Sintesi da: "Otto milioni di biciclette" di Romano Bracalini)

Come eravamo…Ricordi di una nonna

La vita di tutti i giorni quando ero bambina e poi ragazza, era

molto semplice e piuttosto dura. Nelle case non c’era il

riscaldamento e nell’inverno l’unica stanza riscaldata era la

cucina con il camino o con una stufa economica ed ambedue

venivano alimentate con la legna. La stufa aveva dei cerchi di

ferro che si potevano levare per mettere sul fuoco la pentola o

il tegame, a sinistra c’era una piccola vasca per avere a

disposizione un po’ di acqua calda, attaccati al tubo c’erano

dei ferri per asciugare piccoli capi di biancheria. Chi non

possedeva questo tipo di cucina aveva due cavità nel camino che

contenevano i fornelli di ghisa per accendere il fuoco.

Accendere il fuoco era un’impresa piuttosto noiosa. Nel fornello

si mettevano prima dei fogli, poi la brace e si dava fuoco,

quando la brace era accesa si aggiungeva il carbone e si

sventagliava per una completa accensione. Qualche volta i tizzi

del carbone non erano cotti bene e facevano un gran fumo. Sopra

al camino c’erano la ventaglia, la paletta e le molle. Per

accendere il fuoco le mani diventavano nere. Brace e carbone si

compravano dal carbonaio. Attaccata in cucina c’era la

moscaiola.

Il gabinetto era situato in una piccola stanza con una

finestrina; rialzata dal terreno c’era una pietra di marmo con

una buca e un tappo di legno. La carta igienica non esisteva,

attaccati ad un chiodo o messi in una borsina c’erano dei fogli

di giornale che macchiavano di stampa il sedere. Spesso nei

condomini questi gabinetti erano per le scale e servivano per

più famiglie. Da casa mia vedevo il dietro di alcune abitazioni

del vicolo del Berti, qualche famiglia aveva fuori dalla

finestra un grosso tubo di terracotta con un tappo; questo era

il suo servizio igienico. I vecchi chiamavano “licite” il

gabinetto. I dipendenti Solvay che abitavano nelle case della

società, erano più fortunati, avevano i gabinetti alla turca. Ci

si lavava nell’acquaio della cucina, a volte andavamo ai bagni

pubblici. Non c’era l’acqua corrente in casa, bisognava

rifornirsi alla fonte con mezzine di rame, secchi e brocche. Il

bucato veniva fatto ai lavatoi comunali. Noi avevamo le pile nei

fondi ed il bucato veniva fatto con acqua bollente e cenere. Il

liquido che usciva si chiamava”ranno” e serviva anche per

lavarsi i capelli che si asciugavano al sole. Spesso per

pettinarsi si usava il pettine fitto. Mi viene in mente un altro

ricordo: nell’inverno per scaldarci durante il giorno si usavano

gli “scaldini” chiamati anche “caldani” con dentro brace accesa

e cenere; per tenere caldi i piedi li mettevamo in terra vicino

alle gambe, per scaldarci le mani, li tenevamo sulle ginocchia.

La sera per trovare il letto caldo, mettevamo sotto le coperte

il “trabiccolo” formato da assi di legno con un gancio in alto

nel centro per attaccarci lo scaldino. Nonostante questi mezzi,

pativamo molto freddo e ci venivano i geloni alle dita dei piedi

e delle mani. Questi arrossamenti erano dolorosi.

Il “trabiccolo” era un

fuso rettangolare e scaldava il letto a

due piazze, il “prete” era più piccolo e a cupola e scaldava il

lettino. Quando il bambino si ammalava, non si chiamava subito

il dottore, si pensava che avesse l’indigestione e la sera gli

veniva data una bella purga. La mattina doveva bere una tazza di

brodo caldo per farla agire meglio. Ai miei tempi non sarebbe

servita la ciclette, perché per andare a lavoro, alle scuole

medie, al mare, al cinema si andava tutti a piedi o in

bicicletta. La mattina presto e la sera alle 17, un lungo fiume

di tute azzurre si snodava lungo le strade, erano gli operai

della Solvay che tornavano ai loro paesi sulle colline,

Rosignano M.mo, Castelnuovo, Gabbro, Nibbiaia. Gli operai

fermavano il fondo dei pantaloni con i gancini dei panni, perché

non andassero nei raggi della ruota o si sporcassero alla

catena. Io tornavo a casa dalle mie girate, a quest’ora per

viaggiare in compagnia. Gli uomini mettevano sul petto dentro la

tuta, dei fogli di giornale per ripararsi dal freddo che

penetrava dai vestiti. A quei tempi la bicicletta era un bene

prezioso. Quando, oggi, vedo passare per le strade le donne con

abiti con le punte, con la coda dietro o sui fianchi, ripenso

con un sorriso a quando la mia mamma mi metteva ritta sul tavolo

di cucina e con il metro di legno prendeva le misure per un orlo

perfetto, non doveva pendere nemmeno di un centimetro. Io mi

annoiavo a stare diritta e girare lentamente.

Andavamo a prendere il

latte alla latteria con la nostra bottiglia o con il bollilatte.

Le misure erano: un quartino, mezzo litro e il litro. Nei negozi

di alimentari la spesa veniva incartata con carta gialla o con

carta impermeabile, l’olio si vendeva sfuso e occorreva portare

la bottiglia. Non esistevano i frigoriferi, il burro si

conservava con l’acqua nella burriera, brodo, frutta, acqua per

renderla fresca si conservava in un secchio appeso nel pozzo.

Quando un secchio cadeva nel pozzo si cercava di riprenderlo con

un rampino. Ricordo che al mio bar qualche donna veniva a

chiedere i fondi del caffè per adoperarli per la colazione della

mattina. Spesso a casa mia veniva Agatina, una donna che abitava

in castello, a prendere vestiti usati. Gli orti venivano

concimati con il liquame, preso con il mescino, dal pozzo nero

(che igiene!)

Le piante erano concimate

con la pollina e con lo sterco dei cavalli. Non usavamo gli

insetticidi, si dava il “flitte” con una macchinetta e nelle

cucine, al camino veniva appesa una lunga striscia arricciolata

intrisa di colla; gli insetti si avvicinavano e ci rimanevano

attaccati. Nelle botteghe di alimentari, ad una parete c’era un

mobile con tanti cassetti con la parte esterna di vetro, dentro

a questi contenitori erano in mostra le varie qualità di pasta.

In terra c’erano molti sacchi che contenevano riso, zucchero,

ceci e fagioli, tutto veniva preso con mestole e pesato sulla

stadera in fogli di carta gialla. Quando ero giovane le donne

non portavano i pantaloni, le gonne dovevano essere sotto il

ginocchio, le scollature erano alte perché non si doveva vedere

il seno. Non usavano le calzamaglie, si portavano i calzettoni

che riparavano poco dal freddo. Le calze di nailon vennero sul

mercato verso il 1950 e quando si smagliavano si portavano da

Iris che le accomodava con un piccolo uncinetto elettrico.

Dopo il passaggio del

fronte (1944), cappotti e giacche si facevano con le coperte dei

soldati americani e le camicette venivano confezionate con la

seta dei paracaduti, sempre americani.

Le merende dei nostri

tempi erano: una fetta di pane bagnata nell’acqua e poi cosparsa

di zucchero, oppure bagnata nel vino e poi sopra lo zucchero.

Più saporita era la fetta strusciata con il pomodoro, sale e

olio. A volte sulla fetta di pane veniva messo un po’ di olio e

sale o marmellata o miele. A me piaceva prendere il cantuccio

del pane, toglierci la mollica e nella buchetta metterci olio e

sale; qualche volta lo faccio ancora e provo molto gusto come

quando ero piccola.

Verso il 1955 una

trasmissione televisiva “Lascia o raddoppia?” condotta da M.

Bongiorno divenne un fenomeno nazionale. Non tutte le famiglie

avevano il televisore, così tutti i giovedì (giorno del

programma) andavamo dai vicini o al bar. In quel giorno i cinema

erano deserti, perciò i gestori si attrezzarono e installarono

nelle sale vari televisori e la gente prima vedeva “Lascia o

raddoppia?” e poi il film. Questo programma era avvincente

perché si basava sulla preparazione e sulla memoria dei

concorrenti ed inoltre il premio finale era di 5 milioni, una

cifra molto alta per quei tempi. Da: "Come

eravamo..." di Anna Maria Raigi scaricabile dal sito. |

si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte

aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante

il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la

luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle

campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero

carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle

stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di

possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio

enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua

apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo

1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:

l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe

sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi

occasioni la parola dei Duce diffusa

dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei

villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel

1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla

ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno

foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per

strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una

bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si

facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio

pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa

avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli

angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un

catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si

teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e

immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940

la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le

colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di

tipo sigillato, venduto come «il più grande successo

dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un

lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di

famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la

pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero

senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo

odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione

della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle

case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la

grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel

pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla

macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In

ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con

qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,

costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,

perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le

bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,

si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei

pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su

entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a

destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.

Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a

manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con

motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo

l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci

accompagna da oltre mezzo secolo.

si chiamava «prete», forse infilandosi sotto le coperte

aveva qualche riferimento, l’altro tondo «trabiccolo», e durante

il giorno veniva usato per asciugare i panni. Dal 1938 la

luce elettrica aveva cominciato a diffondersi anche nelle

campagne e c’era chi si meravigliava che i contadini mangiassero

carne tutti i giorni e avessero la luce elettrica fin nelle

stalle. L’apparecchio radio, per chi aveva la fortuna di

possederlo, dominava come un altare di Vesta, un apparecchio

enorme a mobiletto che la sera riuniva tutta la famiglia. La sua

apparizione fu la più grande novità degli anni Venti. Il 2 marzo

1925 venne trasmessa in diretta la prima partita di calcio:

l’incontro internazionale Italia-Ungheria. Il regime ne seppe

sfruttarne tutte le potenzialità propagandistiche. Nelle grandi

occasioni la parola dei Duce diffusa

dall’altoparlante riecheggiava nelle piazze dei borghi e dei

villaggi sperduti. Le prime cucine elettriche comparvero nel

1927. Per conservare i cibi deperibili si ricorreva alla

ghiacciaina fatta in casa, una scatola di legno con l’interno

foderato d’acciaio per mettervi i pezzi di ghiaccio venduto per

strada dal ghiacciaiolo o al bar. Il burro si conservava in una

bacinella con un filo di acqua corrente. Del resto non si

facevano grandi scorte di generi alimentari; al ghiaccio

pensavano i ragazzi che si affrettavano a portarlo a casa

avvolto in un panno e strada facendo lo sgranocchiavano agli

angoli. Se non c’era la ghiacciaina si metteva il ghiaccio in un

catino pieno d’acqua per tenere in fresco il vino oppure si

teneva il fiasco in un secchio lasciato appeso alla corda e

immerso nell'acqua del pozzo. Nel 1940

la Radiomarelli, concessionaria esclusiva per l’Italia, le

colonie e l’impero, vendeva il frigorifero FIAT 125 litri, di

tipo sigillato, venduto come «il più grande successo

dell’industria del freddo a domicilio», ma a lungo fu considerato un

lusso, roba da signori. Ciò che seduceva di più la madre di

famiglia era la cucina elettrica. «Pensate,» diceva la

pubblicità «provvedere all’indispensabile pasto giornaliero

senza sporcarsi le mani, senza il fastidio del fumo, del cattivo

odore e, per giunta, con la massima celerità». Del resto la diffusione

della cucina elettrica era dappertutto al primo stadio, nelle

case operaie e contadine si userà ancora per lungo tempo la

grande stufa, o focarile, con i fornelli a carbone. Nel

pomeriggio, sbrigate le faccende, la massaia si metteva alla

macchina per cucire e le bambine guardavano per imparare. In

ogni casa c’era una Necchi o una Singer: verniciate di nero, con

qualche decorazione floreale in oro, a pedale o manovella,

costavano dalle 100 alle 150 lire; ma erano soldi spesi bene,

perché con la macchina in casa si risparmiava parecchio e le

bambine facevano pratica. Le giacche, lise e lucide ai gomiti,

si rivoltavano almeno tre volte, ma per non fare la figura dei

pitocchi bisognava stare attenti alle asole occhieggianti su

entrambi i risvolti e al taschino che da sinistra passava a

destra. Erano accorgimenti necessari per non farsi compatire.

Nel 1935 la Necchi mise in commercio la prima macchina zig zag a

manovella. Nel 1939 la Singer sfornò la prima macchina con

motorino elettrico che sostituiva quella a pedale. Era solo

l'inizio di una serie infinita di macchine domestiche che ci

accompagna da oltre mezzo secolo.