|

1981 |

||

|

Nove scultori a Castiglioncello

|

||

|

“Quale

posto riserva all’arte, in quanto fatto sociale, la società in cuì

viviamo?” A questa domanda che Herbert Read si pone nella premessa al

suo libro “L’Arte e la società”, il Comune di Rosignano Marittimo crede

di aver dato una risposta con le realizzazioni concrete che in questi

ultimi cinque sei anni ha saputo esprimere. Certo, tutto ciò non è nato

a caso, dobbiamo dire che esso è frutto, insieme, delle forze artistiche

locali, che attraverso continue sollecitazioni hanno creato il bisogno

di una discussione più ampia attorno ai problemi dell’Arte

contemporanea, ma anche del risveglio generale di un bisogno di cultura

manifestatosi col grande e appassionato peregrinare in ogni città dove

sono state organizzate e si organizzano manifestazioni espositive e col

successo incredibile di partecipazione ottenuto dalle mostre sui Medici

a Firenze, di Picasso a Venezia e dall’esposizione degli ormai famosi

“Bronzi di Riace” a Firenze, Roma e Reggio Calabria. Anche a noi si è

posto il problema di offrire la possibilità a grandi masse di cittadini

di godere degli inestimabili beni dell’arte e della cultura dando vita

nell’interno delle sale del Castello Pasquini a Castiglioncello alla

“Galleria Comunale d’Arte Contemporanea”, che pur essendo l’ultima nata

tra le strutture culturali del Comune di Rosignano ha saputo da subito

conquistarsi spazi e impegni finanziari non indifferenti nel bilancio

comunale. Nata nel 1978, ha ospitato nelle sue sale, e solo nel periodo estivo, molti degli artisti toscani impostisi all’attenzione della critica regionale e nazionale. La più recente iniziativa della Galleria, è il Simposio internazionale di scultura svoltosi nel mese di luglio 1981. Nove enormi blocchi di travertino di Rapolano sono stati collocati nel bellissimo parco del Castello Pasquini e, tra i pini secolari, così vicini al mare eppure così lontani dal clamore dell’estate, hanno, sotto i colpi degli scalpelli preso forma fino a diventare nove sculture per la città, nove sculture da vivere, come si leggeva nei manifesti di presentazione alla manifestazione. Quale il significato di queste iniziative è presto detto: il contatto dei cittadini con l’artista, l’aver offerto la possibilità a migliaia di persone di veder nascere, grazie alla febbrile operosità degli artisti, le sculture che giorno dopo giorno prendevano forma; poi ancora trattandosi di un simposio internazionale per la presenza dell’artista tedesco Axel Otterbach, e del giapponese Joshito Fujibe, il confronto quotidiano tra culture diverse che ha collegato, sia pure per un mese, Rosignano all’Europa a riconferma di una tradizione che vuole la nostra cittadina legata in qualche modo all’Europa con i suoi gemellaggi con Champigny e Pardubice, nel segno di una volontà precisa di sprovincializzazione. Ma forse il significato più importante è da individuare nella collocazione, nelle varie piazze del Comune, delle nove opere realizzate. Ciò infatti comporterà una riflessione sull’arredo urbano: le opere, per come sono, non possono essere prese e “messe lì” in mezzo ad una qualsiasi piazza, in questo o in quello spazio di verde pubblico. Sarà necessario discutere con i cittadini di Vada, di Rosignano Solvay, di Castiglioncello, dove le opere troveranno la loro collocazione definitiva e sarà forse necessario, credo, modificare alcune realtà ambientali, con tutto quello che una simile operazione presuppone in un ambito democratico e partecipato. La discussione è avviata, il dibattito tra la gente è aperto mentre già si sta pensando a che cosa potrà essere il Simposio che verrà. Giuseppe Danesin Sindaco di Rosignano Marittimo Settembre 1981 |

||

|

Cliccare sulle singole opere per vederle inserite nell'arredo urbano

|

|

|

Da dove, la scultura? Essa, in senso diverso e molto più della pittura,

è cosa tra le cose del mondo, fenomeno tra i fenomeni. Ove la pittura, storicamente, “rappresenta”, insediandosi nello intervallo tra i segni e la realtà, la scultura “è”. Non si tratta affatto di recuperare vetuste partizioni disciplinari, accademiche distinzioni — ma di dire attorno alla sua specificità, prima che linguistica, “esistenziale”. Incollata alla realtà, la scultura affonda nella vita, partecipandovi con i suoi ritmi e le sue sospensioni; se trova la sua origine nel mito, significa che la dimensione prima in cui si installa è il sociale. E qui, nella trama allargata del mondo e delle cento vie che l’uomo apre in esso, la scultura è pura presenza: ed il suo linguaggio non può essere che assertivo. Il dialogo — e la lotta — con gli agenti atmosferici, la inscrivono nel testo ampio della natura, con cui gioca e con cui combatte. Anzi, talvolta la sua destinazione nell’aperto è scontata nel tempo e nelle forme stesse della sua “factura” materiale. Se la scultura, più che “vista”, è vissuta, percorsa, scoperta, la tridimensionalità non le torna, questo sì, che come semplice attributo accademico-disciplinare. La terza dimensione resta dunque un fatto geometrico, virtuale, aspetto della flagranza fenomenica, della compresenza dei punti di vista, del “tempo” dell’oggetto sculturale. Nell’antichità, la scultura è chiamata a creare in sé stessa gli déi; non li rappresenta, li presenzia. Li rende presenti, nel loro aspetto terreno, selvatico, all’occhio dell’uomo. Per il primitivo, il feticcio di pietra o di legno è dio. Scrive Luciano di Samosata: “coloro che entravano nel tempio credevano di vedere non già l’oro estratto dalle miniere di Tessaglia o l’avorio dell’India, ma lo stesso figlio di Saturno e di Rea, che Fidia aveva fatto discendere dal cielo”. La pura presenza della scultura corrisponde e misura la pura presentificazione del dio: non c’è stacco, non c’è diaframma simbolico, non c’è rimando segnico. C’è un’incomposta unicità, una profonda comunione con l’invisibile che nell’arte si dispiega misteriosamente sotto gli occhi dell’umano. La scultura, dunque, è nella Terra e nel Mondo, partecipe delle loro avventure. Scrive Heidegger: “Un edificio, un tempio greco, non riproduce nulla. Si erge semplicemente, nel mezzo di una valle dirupata. Il tempio racchiude la statua del Dio ed in questo racchiudimento protettivo fa sì che, attraverso il colonnato, essa risplenda nella sacra regione. In virtù del tempio, Dio è presente nel tempio... Eretto, l’edificio riposa sul suo basamento di roccia. Questo riposare dell’opera fa emergere dalla roccia l’oscurità del suo supporto, saldo e tuttavia non costruito. Stando li, l’opera tien testa alla bufera che la investe, rivelandone la violenza. Lo splendore e la luminosità della pietra, che essa sembra ricevere in dono dal sole, fanno apparire la luce del giorno, l’immensità del cielo, l’oscurità della notte. Il suo sicuro stagliarsi rende visibile l’invisibile regione dell’aria. La solidità dell’opera fa da contrasto al moto delle onde, rivelandone l’impeto con la sua immutabile calma. L’albero e l’erba, l’aquila e il toro, il serpente e il grillo assumono così la loro figura evidente e si rivelano in ciò che sono... Lo stesso vale per la statua del Dio, votatagli dal vincitore durante la lotta. Non si tratta affatto di una specie di ritratto, eseguito perchè sia possibile sapere come il Dio è fatto, ma di un’opera che lascia- essere-presente Dio stesso e, pertanto, è Dio stesso”. Eretta all’incrocio tra la natura e la storia, la scultura testimonia e rivela in contrasto i loro molteplici sensi. Ecco perché essa fonda un luogo “da cui si dipartono molte contrade”. La presente iniziativa, il “symposium” di scultura richiama in sé tutte queste caratteristiche. Lavorare all’aperto, insieme, significa lavorare sul e nel dialogo non solo tra l’uomo e la cosa che sta prendendo forma e che gli si erge davanti, ma anche tra gli uomini che intorno a questa cosa si adoperano. E non unicamente in veste di “facitori”, ma anche in quella di “pubblico” partecipe. Si coglie così la dimensione sociale, che non può non collocarsi alla base stessa del fatto di scultura. Esso non esiste e non può dispiegare i suoi molteplici sensi se non nell’interrelazione reciproca dei vari convenuti in quell’unico luogo — ma il suo portato simbolico investe poi la sfera del sociale nel suo significato più ampio e collettivo. Oggetto plastico nello spazio, esso “fa” spazio. Non soltanto ne indica le direzioni di orientamento, ma agisce in senso performativo rispetto al riguardante. Lo stimola, cioè, a compiere delle azioni, a “fare”: a girarsi, a camminare intorno, a tornare sui propri passi, ad alzare o ad abbassare la testa, ad invertire la direzione del passo. La scultura, e primariamente quella posta all’aperto — nel luogo suo d’origine — induce a fare esperienza dello spazio nello stesso tempo in cui essa ne fa. Da qui inizia il dialogo, la comunicazione, che non è e non può essere solo a distanza, bensì coinvolge profondamente e necessariamente il senso del contatto, del toccare e del bussare sulla materia formata interrogandosi sui suoi propri significati. Il lavoro si è protratto nel tempo — e qui si coglie un’altra caratteristica propria della scultura. Da una parte, la “factura” materiale, i procedimenti tecnico-operativi si sono essi stessi manifestati nell’aperto di una disponibilità alla comunicazione, al dialogo. Dall’altra, l’oggetto in via di formazione ha subìto gli effetti degli agenti atmosferici ed ambientali, ha raccolto ciò che il caso gli offriva, unendosi profondamente al luogo, prima che allo spazio, ove il processo lavorativo — ché di lavoro si tratta — si è prodotto. Si ricavano così i sensi diversi del linguaggio dell’esperienza: l’esperienza plastica si è coniugata a quella sociale, l’esperienza artistica a quella vitale. Massimo Carboni Ottobre 1981 |

||

|

||

|

Cliccare sulle singole opere per vederle inserite nell'arredo urbano |

||

|

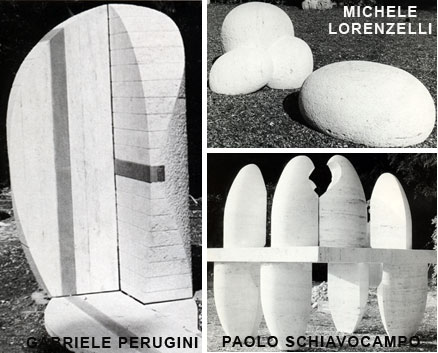

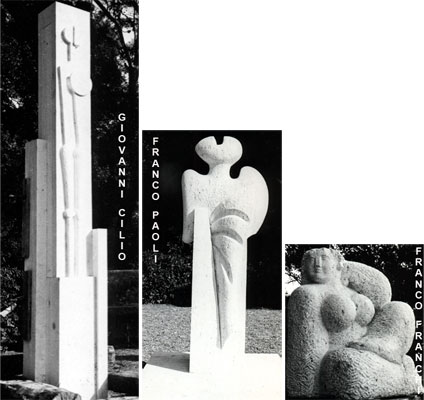

Partecipare ad un simposio di scultura è sempre un’esperienza

indimenticabile; ma nel presente caso l’esperienza dei partecipanti s’è

arricchita di ulteriori motivi di coinvolgimento e particolarità sia per

l’eccezionale bellezza del luogo, scelto per far lavorare i nove

scultori chiamati, e sia per la varietà dei convenuti all’appuntamento,

i quali tra le due “polarità” anagrafiche, costituite dal plus agé

Giovanni Cilio e dall’appena trentenne Franco Franchi, rappresentavano

forze di diverse generazioni, comprendevano un tedesco e un giapponese e

proponevano un ventaglio d’esperienze, che nel figurativo di varia

stilizzazione andavano fino all’astratto per toccare con Lorenzelli

addirittura zone limitrofe al concettuale. Chi, come me, chiamato a esprimere un giudizio sulle opere, s’è trovato a fatti compiuti di fronte alle nove sculture, proposte, prima della loro sistemazione definitiva nei diversi luoghi per cui sono state ideate, tutte insieme quasi si trattasse di un’esposizione di scultura all’aperto, non è potuto sfuggire alla piacevole sorpresa di riscontrare la generale qualità dei lavori, in alcuni casi davvero eccezionale per essere stati pensati ed eseguiti nell’ambito di un simposio, che, come ognun sa, tiranneggia la creatività attraverso i limiti di tempo concessi all’esecuzione. A conti fatti, la “mostra” a posteriori delle nove opere eseguite simposialmente rivela, al di là della componente del materiale usato che le accomuna, una interna dialettica, tanto che di esse si potrebbe azzardare una lettura a itinerario progressivamente scandito nelle differenziazioni delle proposte di figura, forme e spazialità. Da tale angolazione, anzi, il novero (ed è curioso che tale termine, etimologicamente derivato dal latino numerus, nella forma italiana comprenda in sé cripticamente il nove), il novero, dicevo, degli scultori si potrebbe suddividere in raggruppamenti ternari, così differenziati: Franchi, Paoli e Cilio, per il loro riferirsi alla figura umana; Di Cesare, Fujibe e Otterbach, per la loro essenzializzazione delle forme; Schiavocampo, Perugini e Lorenzelli, per il loro privilegiare la vocazione spaziale del linguaggio plastico. Ma attenzione. Non si deve cadere nell’errore che con tale proposta di lettura si voglia appoggiare la tesi, secondo la quale il linguaggio plastico non possa che prendere le mosse da una mimesi dell’organico per poi, con successive sottrazioni, raggiungere il traguardo della sintesi delle forme pure nell’astrazione; perchè le cose in origine devono essere andate esattamente al contrario, se è vero, come sostiene Otto Rank, che la scultura fa i suoi primi passi nell’ambito della realizzazione di vasi panciuti, dovuti all’impulso autoplastico, teso a ricreare l’originario “recipiente” materno in forme essenziali e nient’affatto antropomorfiche. L’antropomorfismo è una conquista successiva, e non solo per quanto riguarda il modellare, ma anche lo scolpire vero e proprio, come attestano i numerosi manufatti in pietra dell’era preistorica. Pertanto, se comincio a parlare dalla terna antropomorfica è soprattutto per mia comodità, ma anche per non avallare l’erronea concezione che esista una sorta di darwinismo anche nell’arte, la quale invece procede sempre per oscillazioni della psiche epocali e per esigenze (anch’esse psichiche) individuali, sostanzialmente indifferenti ad ogni tipo di regola schematicamente prefigurata, pur se non insensibili a motivazioni profondamente ancestrali. E, infatti, le elefantiache forme del gran nudo femminile di Franchi, a mio avviso, non possono essere intese appieno, se non si tien conto del loro essere una metafora del femminino fortemente intricato nella fantasia della terra come Magna Mater, così come le opere di Paoli e Cilio non lo possono senza tener conto di un aggancio psicologico a remote memorie che le fanno sorta di totem dell’umano con vocazioni più pronunciatamente monumentalistiche in Cilio, che, tra l’altro ha già innalzato una stele monumentale a Ragusa col suo Monumento all’Unità d’italia. Certo, dei tre il più, diciamo così, organico è Franchi; mentre in Paoli l’urgenza della stilizzazione sembra voler riassorbire nella geometria l’organicismo, cosa che Cilio dimostra d’aver già scelto, tanto che tutto, immagine umana compresa, si risolve in lui con moduli geometrici. Del resto, questo del veder geometrico è un aspetto basilare per Di Cesare, Fujibe e Otterbach, nei quali le forme plastiche sono una ricerca di equilibri di masse e di tensioni, che rivendicano dall’interno un proprio vitalismo alla scultura, la quale così si distanzia dalla razionalità assoluta tipica dei più puri (e puristici) dettami dell’esprit de géometrie. Alla calibrata staticità della scultura di Mimmo Di Cesare, che sembra, pur nel riscatto visivo affidato all’euritmia delle masse e alla metafisica purezza delle superfici delle due “tazze” piene, non voler tradire il peso della materia usata, si contrappone la torsione centrifuga dei due moduli curvi dell’opera di Fujibe, la quale gioca sulla dicotomia anche nelle superfici centralmente lisce e lateralmente scalpellate. Sintesi di queste due posizioni appare la grande “tegola” ricurva con elementi sovrapposti a escrescenza di Axel Otterbach, la cui opera è tutta una sequela di suggerimenti plastici, dinamici, direzionali, che caricano l’incurvamento dell’elemento base di interne tensioni degne d’un ponte ad arcata unica. Per quanto riguarda Paolo Schiavocampo, uno dei più esperti veterani assieme a Fujibe di simposi di scultura, il suo lavoro si distingue per la sua iterazione contrapposta di elementi, che sotto fanno da pilastri di sostegno e sopra da cesurate cuspidi affusolate (lui li chiamerebbe, forse, coni-muso di pesce). Ideata per essere immersa nell’acqua, il gioco spaziale dei vuoti e dei pieni di questa scultura viene oltremodo complicato dalla rifrazione e nel contempo moltiplicato dal rispecchiamento nell’acqua. La vocazione urbanistica, sommessamente proposta da Schiavocampo, diviene prepotente in Gabriele Perugini, il quale riesce a recuperare in senso moderno, coll’inserimento in direzione cromatica di liste di pietra serena, un’indicazione che magistralmente nel Quattrocento Brunelleschi affidò all’interno della chiesa fiorentina di San Lorenzo. Perugini sa declinare ed insieme coniugare la sua capacità di fine e sensibile scultore con la spazialità, agganciando quest’ultima alla sfera dell’esistenzialità quotidiana per merito di quella sorta di camminamenti lievemente divaricati, che si dipartono dalla base del suo striato angolo a luce, concepito come fosse un ritaglio, addolcito dai contorni curvi, d’un immaginario interno. Per finire, ecco il muto dialogo dei sassoni ovali di Michele Lorenzelli, che sottolinea lo stupore sprigionantesi dall’assolutezza delle forme, ponendo l’insieme in un quadrato tracciato sul terreno, che si fa concettualmente sorta di quadrato magico, luogo dell’epifania del mistero della scultura quale connubio di naturalità e artificio, il quale accentua vieppiù l’aura magica di queste presenze del naturale artistico, in cui, volendo, si potrebbe scovare qualche suggestione brancusiana e fors’anche una lontana eco dell’arte giapponese del disporre le pietre. Giorgio Di Genova Ottobre 1981 |

||

|

|

||

|

Cliccare sulle singole opere per vederle inserite nell'arredo urbano |

||

|

|

||